英彦山神宮お参りと花文化のこと

私事ですが当地に赴任し、はや6年目に入りました。その間に新たに始めたことのひとつに「神社仏閣」をまわることが挙がります。

あまり“神頼み”や流行りの“スピリチュアル~”とか“パワースポット~”といった意識はないのですが、九州には大小の由緒のある寺社が多くあり、行きあった先でお参りさせてもらい、雰囲気の良い先には、何はなくとも足を運んでしまうことが多くて、気持ちを落ち着けられたり気分を切り替えたりできることが、それこそ有難い“ご利益”だと思っています。

先日も所要のあと、添田町の英彦山神宮にお参りにあがりました。

当地は間近で山をのぞむロケーションの中、神道、仏教、修験道が調和していて、とても厳かな気持ちになれます。

奉幣殿へ向かう石段では、桜は見ごろを終えていましたが、中段あたりにミツマタがきれいに薄黄色に周囲を染めていて、とても和やかな気持ちにしてくれました。

当日は英彦山神宮の“神幸祭”初日 “おくだり”の日で、お参りの人出も多くありました。昨年もたまたま同じ日に行き会ったのですが、こちらの御幸は独特の雰囲気があります。

三基の御神輿が地元の舁夫の皆さんにより、長い石段を降りるのですが、出発前の境内での神職、僧侶、修験者の皆様が一緒に祝詞、読経をあげられる様は荘厳な空気を醸します。

そしていざ神輿立ちすると一気に雰囲気が変わり、それぞれの御神輿が、登るにも杖を使うほどの急こう配の石段を舁夫が「わっしょい!わっしょい!」と威勢よくかけ声を合せ、練りながら、休みなく一気に下っていきます。

翌日にまたこのキツイ石段を舁きあがるのですが、凛とした雰囲気と迫力、こじんまりまとまった祭事ですが、他から見ても一見の価値ある“地域文化”を感じられます。

私的な見方ではありますが“地域文化”とは伝統芸能や芸術のような立派なことばかりではなく、さまざまに生活条件が異なる中で、その土地の人々が、どういった精神性や価値観をもって生きてきたかが現わされるもの。生物が生き残っていくために必要な多様性を自ずと維持しているのと同じくらい、地域ごとの智慧を可能な限り繋げていくのは、人間らしく、気持ち豊かに楽しく生きるためにも、とても大切なことだと考えます。

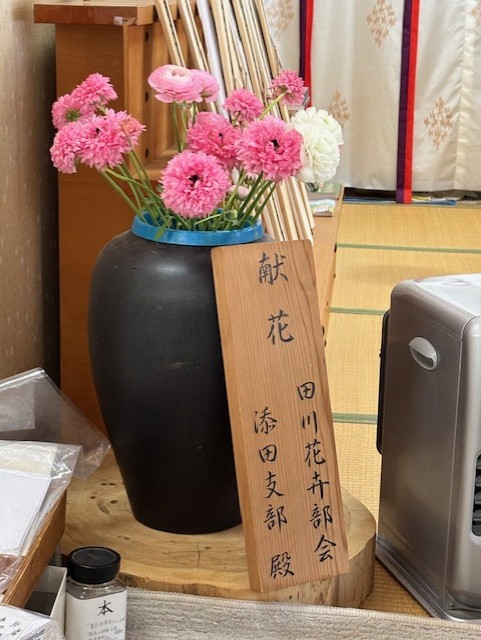

この地域文化には当然ながら、私たちが仕事として携わる“花”の流通にも係る、その土地ごとの“花飾り”の文化も含まれるわけですが、私が「大田花き」で花の卸売を学んできた中で、特には仲卸、地方市場場外の販売担当を担うことになった際に指導を戴いたことが「花飾りの文化」は、それこそ「10kmも離れると異なる」ほどに“多様”だということでした。

少し大風呂敷な話になるかもしれませんが、改めて当地で仕事をさせてもらう意義の話になります。

生活が増々便利になり、伴う副作用的な人の趣向の分散化と読み難い動向変化。併せて、人が見る目に減っていく中で、地域ごとの文化、含まれる花文化も変容し、廃れていく傾向にあるのは否めないでしょう。

そのような中、多様な「花飾りの文化」を維持していくために、九州大田花きでは端的にその地域の花き供給の流れ、経緯や歴史を一番よく知る、地域市場を中心に同地の花き流通の活性化をお手伝いしていく事を業務の大きな柱の一つとしています。

率直には「最終消費者こそが我々の“顧客”」との考えを同じくできる、市場、仲卸、業務店専門店、運送会社等、花に関わる各業態の皆さんをパートナーとして “花”を使って戴く場面を広げて行くことが、需要の底流となる多様な文化の維持にもつながると考えています。

さて、新たな事業年度に入り早くも4月終盤ですが、前期末の厳しい状況を引き摺り、各所でなかなか余裕の持てない展開となっています。

近日でも昼夜の寒暖差や急激な日中の気温上昇もあり、本年度も需要に対してどころか、例年の出方に対しても期ずれが著しくなる様相が見通されます。

花の需要も、前述の花に関わる“文化”も、そもそも“花”自体の確保ができなければ成り立たないのは自明です。

花き類の安定した流通に繋がる生産の維持や更なる拡大について、前述のパートナーの皆さんとともに、流通面から、知恵を絞ってできうる働きかけを進めていきたい。今期はこれを一義に進めたいと考えます。

2025年4月24日

九州大田花き 代表取締役 秋月